印度的雪山崇拜与西藏神山圣湖的错位

严祥海

中央民族大学历史文化学院博士生

西藏民族大学南亚研究所讲师

摘要|“雪山”一词早在《梨俱吠陀》中便已出现,其最初的梵文表达形式为himavat或himavant,泛指一切雪山。公元5世纪以后,himavat一词逐渐演变成了himālaya一词,并固定下来专门指印度次大陆北边的雪山,即今所谓的“喜马拉雅”。古代印度梵语宗教系统中的凯拉萨(kailāsa)和玛纳萨湖(mānasa sara)就是“雪山崇拜”最为的典型代表,并逐步将其坛城化。印度佛教整合了印度梵语宗教系统的“凯拉萨”和“玛纳斯湖”的神话,并成了印度佛教的“阿耨达池”信仰体系。“神山圣湖”本是藏地固有的史地观念和信仰体系。公元7世纪以后,印度佛教的“阿耨达池”(anavatapta)信仰和印度梵语宗教系统中的“凯拉萨”与“玛纳斯湖”的信仰体系一并进入藏地,并移植和嫁接到藏地固有的“冈底斯”和“玛旁雍措”史地系统,并使其发生重构和错位。13世纪之际,以萨迦班智达为代表的藏族佛教学者,明确地指出印藏史地的错位,旗帜鲜明地否定西藏的“冈底斯山”与“玛旁雍措”对应佛典中“雪山”与“阿耨达池”,更不是印度梵语宗教系统中的“凯拉萨”和“玛纳斯湖”。

关键词|印度;雪山崇拜;冈底斯;玛旁雍错

原载|《南亚东南亚研究》2022年第2期“姜景奎专栏”

今人所称之“喜马拉雅”(himālaya)在早期汉、藏语文献中均未曾见到过。“喜马拉雅”系梵文himālaya之音译,由hima和alaya构成依主释(tatpuruṣa)复合词,意即雪山。“喜马拉雅”何时出现于印度文献以及何时成为专门之称谓呢?“喜马拉雅”一词又是何时进入汉、藏文献中呢?古印度的“雪山崇拜”又是如进入佛教系统的呢?印度佛教的“雪山”与“阿耨达池”又是如何嫁接到西藏的神山圣湖的呢?

一、“喜马拉雅”之由来及在中国的转译

(一)“喜马拉雅”一词之由来

公元前15世纪前后,雅利安(ārya)人的一支从伊朗高原向东迁徙,后进入西北印度,逐渐征服了土著的达罗毗荼人。西北印度地临雪山之边缘,古印度的早期圣典《梨俱吠陀》(ṛgveda)便已出现“雪山”(himavant)之名,[1]其“雪山”的梵文表达形式为himavant。雪山作为印度次大陆重要的地理坐标,在印度文化史上有着显著的地位。

《摩诃婆罗多》(mahābharata)是印度最著名的经典史诗,传为毗耶娑(广博仙人)所作,约形成于公元前4世纪到公元4世纪之间。[2]《摩诃婆罗多》包罗万象,以口传心授(śroti)的方式在印度广为流传,诵颂了上古时期雅利安人在西北印度和恒河流域的活动,其中数十次提及“雪山”及“雪山女神”[3],然其所用“雪山”一词是himavata,而不是himālaya。

公元前3世纪之际,孔雀王朝的开国宰相考底利耶(kautilya)所著《利论》(arthaśāstra)一书,学界一般认为较《摩诃婆罗多》晚出,[4]也出现了有关“雪山”的论述,其“雪山”的梵文表达形式为himavat。[5]

到了公元5世纪前后,著名印度宫廷诗人迦梨陀娑(Kalidasa)在其名著《鸠摩罗出世》(Kumarasambhava)中,也出现了“雪山”的表述,他的诗歌富有文学浪漫色彩,较之前的作品有了更多宗教内容和坛城化倾向,其“雪山”使用的梵文为himālaya,而非himavata。由此可知,himālaya是一个后起的词汇,而himavat或者himavant才是“雪山”较为古老的梵文表达形式。[6]

综上所述,早期himavat或者himavant的含义,更多地指向自然地理意义上的“雪山”。而到了公元5至6世纪以后,“雪山”更多地使用梵文himālaya一词。同时,“雪山”(himālaya)也更多地附着了宗教色彩。9至10世纪以后,“雪山”(himālaya)一词在印度文献中广泛使用,并逐渐固定下来,专门指印度次大陆北部的山脉,即今天所谓的“喜马拉雅(himālaya)”山脉。

(二)“雪山”在汉、藏文中的转译

公元5~6世纪以后,印度文献表达“雪山”更多地使用梵文himālaya一词,但汉语译文中均使用“雪山”之称谓。约在公元400~480年之间,世亲菩萨(vasubandhu)所造的著名佛教论典《俱舍论》(abhidharma-kośa)有一段关于“雪山”的经典论述,梵本中“雪山”的表达形式为himavata。笔者检视真谛和玄奘译本,[7] 均未出现“喜马拉雅”的汉语音译词汇。此在藏文译本中,一般使用gangs ri一词意译梵文本的himavata一词。

北宋克什米尔(kaśmīra)僧人天息灾(devaśāntika/号法贤)在公元985年至1000年间译出的《大方广文殊师利仪轨经》(mahākalparājāt ārya mañjuśrī mūlakalpāt),[8] 在其梵本中的第二品同时出现了haimavan和himālaya两个词,在天息灾的汉译本中均译作“雪山”。由此可见,天息灾对himālaya和haimavan两个词的理解几乎可以等同,均对译作“雪山”。与此同时,在对应的藏译本中,himālaya和haimavan两个词均意译为gangs ri。[9]

1721年,清朝官方绘制的《皇舆全览图》标出了珠峰名称及其位置,满语根据藏语jo mo glang ma ri转译为jo mo lang ma alin,jo mo lang ma系藏语的满语音译,alin即满语“山”的意思,汉语由满语而音译为“朱姆朗马阿林”。1771年,《乾隆内府舆图》以“珠穆朗玛”之名替代了“朱姆朗马阿林”,遂沿袭至今。[10] 在清朝两次官方编撰的地图中,音译词“喜马拉雅”均未出现。

在藏文文献中,直接音写himālaya一词较为晚近,大多出现在19世纪。贡却丹增(dkon mchog bstan vdzin)1896年完成的《冈底斯山晶镜志》(gangs rivi gnas bshad shel dkar me long)中,出现了himālaya(ཧེ་མ་ལ་ཡ།)一词藏文音写。[11]

概而言之,在18世纪之前,汉、藏文献中均未见到“喜马拉雅”(himālaya)音译词汇。18世纪中后期,英国势力渗入到喜马拉雅山南麓,才将“喜马拉雅”带向了欧洲和世界,[12]随后又回传到中国。

二、古代印度的雪山崇拜

(一)“雪山”与印度次大陆的地理坐标

古代印度人建构一种以“须弥山”(sumeru)为中心的世界图式,整个世界有四大洲,分别为东胜神洲、西牛贺洲、南赡部洲、北俱卢洲四大洲,其中以南瞻部洲(Jambudvīpa)为最盛,文化昌明,须弥山以北有雪山(himālaya),印度的母亲河恒河(gaṅgā)从北边的雪山流出。恒河之于印度的神圣地位,几尽无以复加的地步,恒河女神(gaṅgā)与雪山女神与雪山女神(parvatī)住在雪山之巅。

在印度古典梵文文献中,有关“雪山”(himālaya)的记载无不充斥着浓郁的宗教叙事和神话传说,宗教神话与自然地理相互发酵,在某种程度上影响了古代印度人的世界图景。印度人自称其为“婆罗多”(bharata)的后代,即使到了今天的印度人依然自称其为“婆罗多”(bhārat)。[13] “雪山”自不待说,是古代印度人必不可少的地理坐标,《毗湿奴往世书》(viṣṇu purāṇa)云:[14]

从北边的雪山到南边的大海都是婆罗多国(bhāratī)的子孙。

由此可见,“雪山”成为印度次大陆自然地理区块的界分和其自我身份的界定。纵观印度历史,从“北边的雪山到南边的大海”之间民族众多、国家众多,不尽然都是“婆罗多国的子孙”。在构建现代印度的民族国家过程中,“婆罗多”也作为其自我身份的象征。[15]《毗湿奴往世书》的表述是极为笼统且不确切的表述,也与历史和事实相抵牾。

(二)“凯拉萨”的坛城化

在印度宗教系统中,大雪山中有“凯拉萨”(kailāsa)和“玛纳斯湖”(mānasa sara)之流传弥久不衰。在古代印度的神话体系中,把“凯拉萨”和“玛纳斯湖”描述成如天国一般庄严和美丽,俨然如基督教世界的“伊甸园”(Pradise)一般。早在公元前3世纪,在考底利耶(kautilya)的《利论》(arthaśāstra)中,已经建构了一套人间版“坛城”(maṇḍala)政治体系。[16] “坛城”是印度宗教体系中独有的天国图景,天国是人间社会的翻版。随着印度佛教密宗和印度教兴起后,继而把整个喜马拉雅看作一个坛城。然独具特色的“雪山崇拜”既是古代印度人的宗教信仰,又是其政治地理思想的变异。那么,后期“凯拉萨”的坛城化是“雪山崇拜”信仰最为显著的表现。

公元5世纪前后,印度著名诗人伽梨陀娑(kālidāsa)在其名著《云使》(meghadūta)中,进一步将《摩诃婆罗多》的神话传说进行重塑,“凯拉萨”的坛城化也出现了新的高潮。《云使》(meghadūta)第58颂云:“十首王用臂震开主峰凯拉萨(kailāsa)”。[17] “十首王”(daśamukhabhuja)或名“十首魔王”,来自《罗摩衍那》(rāmāyaṇa)系统,“十首王”在伽梨陀娑的笔下成为了劈开“凯拉萨”的大力神王,纯然宗教神话叙事,并无史实可据。

8世纪末叶,商羯罗(śaṅkara)对印度教(hinduism)经典重新诠释,印度教再次复兴。后期印度教经典如《薄伽梵往世书》(Bhāgavata Purāṇa),把“凯拉萨”想象为神仙居住的富丽堂皇的宫殿,由珠宝、水晶以及各种奇珍异兽、名贵花草所装饰,金童玉女环绕于宫殿之内。[18]“凯拉萨”的坛城化印度教要负主要责任。

(三)想象的“玛纳斯湖”

雪山中有“凯拉萨”之山,同时,雪山中也有“玛纳斯湖”(mānasa sara)。《摩诃婆罗多》第2篇第25章第4和第5两颂讲道,“俱卢”(kuru)和“般度”( pāṇḍava)[19]两族在玛纳斯湖周围活动的传说故事,但这些描述无不是充斥着想象与神话传说,并不构成有稽可考的史地之论。[20]尽管如此,“玛纳斯湖”一直流传到今天的印度,也就是今之印度人所称的“玛纳萨罗瓦湖”。从词源上来看,印地语(Hindi)所称的“玛纳萨罗瓦湖”[21](manasarovar)是从梵文mānasasara演化而来的,即mānasa和sara构成依主释(tatpuruṣa)复合词,sarovar意即“湖泊”。

神圣的“玛纳斯湖”

然则,在伽梨陀娑(kālidāsa)《云使》(meghadūta)中,“玛纳斯湖”想象成为了修心、净心和无忧之湖,洗涤尘世的烦恼和痛苦之湖。[22] 伽梨陀娑妙笔生花,把“玛纳斯湖”俨然描绘成了一个长满了金莲花和绿树成荫之湖,有青玉做装饰、天鹅成群之湖。这也很难让人不联想到今人所谓的“香格里拉”(Shangri-La)之地。

雪山作为印度次大陆的地理坐标,自然地理通过宗教的话语表达出来,而后上升成为一种宗教崇拜。尤其是印度教兴起以后,雪山崇拜体现得淋漓尽致。正是由于印度雪山崇拜的底色,直接影响到了印度佛教,印度佛教吸收、融合了“雪山崇拜”,并以佛教观念建构起自身的世界图景。

三、“凯拉萨”与“玛纳斯湖”进入印度佛教系统

“凯拉萨”和“玛纳斯湖”从不同的维度和源头进入印度佛教(Indo-Buddhism)系统,印度佛教吸收了印度梵语系统的神话。[23] 著名学者麦基(Alex Mckay)的研究认为,“弥勒菩萨上兜率天”的信仰是印度梵语系统神话“凯拉萨”神话进入佛教的变体。[24] 随后凯拉萨进入了佛教的坛城系统,并成为本尊神所住之地[25]。凯拉萨在早期印度佛教和印度梵语宗教系统有诸多的相似性。[26] 然而印度梵语宗教系统中的“玛纳斯湖”(manasarovar)进入佛教系统后,演变成为了佛教系统中最为著名的“龙王”(nāga)之池,[27] 随后逐渐演变成“阿耨达池”(anavatapta)信仰。

(一)佛教中的“阿耨达池”信仰

“阿耨达”系梵文anavatapta的音译,意为“无恼热”。公元399年,后秦佛陀耶舍和竺佛念共同译出《阿耨达经》,现收录在《大藏经》,名为《佛说弘道广显三昧经》。[28] “阿耨达”早期是指一龙王(nāga)之名,其为佛教的菩萨之一。“阿耨达”逐渐演变成“阿耨达池”,那么“阿耨达池”所处何地呢?在玄奘《大唐西域记·卷一》载:[29]

则赡部洲之中地者,阿那婆答多池也(唐言无热恼。旧曰阿耨达池,讹也。)。在香山之南,大雪山之北,周八百里矣。金银、瑠璃、颇胝[30]饰其岸焉。金沙弥漫,清波皎镜。八地菩萨以愿力故,化为龙王,于中潜宅。出清冷水,给赡部洲。

玄奘认为旧译的“阿耨达池”(anavatapta)有讹,当译为“阿那婆答多池”(anavatapta),其实质是汉语语音的历时性(diachronic)流变之故。为了行文的方便,全文统称为“阿耨达池”。佛教徒认为,“阿耨达池”在雪山之间,地处赡部洲的中央,池有种种金银珠宝、琉璃水晶等,池底有金沙之属,散发出芳香。这其实是基于宗教观念的史地建构,而并非亲测后的地理知识,乃前面所论及的自然地理“坛城化”使然。

(二)“阿耨达池”与“四河”之关系

佛教的“阿耨达池”信仰是将自然地理“坛城化”的结果,依托于实际的自然地理,并形成了从“阿耨达池”流出四条河流的观念。后秦弘始年(公元413年)佛陀耶舍和竺佛念所译的《长阿含经》(dīrghasūtratā)最早阐述了“阿耨达池”与“四河”之关系。《长阿含经·卷十八》(dīrghasūtratā)云:[31]

阿耨达池东有恒伽河,从牛口出。从五百河入于东海。阿耨达池南有新头河,从师子口出。从五百河入于南海。阿耨达池西有婆叉河,从马口出。从五百河入于西海。阿耨达池北有斯陀河,从象口中出。从五百河入于北海。

“阿耨达池”(anavatapta)在雪山之间,芳香四溢,有种种金银珠宝、琉璃等,池底有金沙之属。从阿耨达池的东、南、西、北分别流出四条河流,即“恒伽河”、“婆叉河”、“斯陀河”、“新头河”四条河。

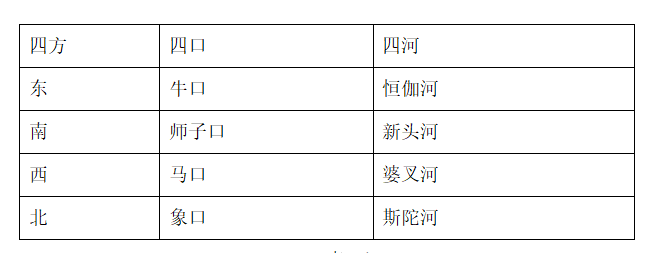

《长阿含经》中的“阿耨达池”与四河:

(表一)

《俱舍论》(abhidharma-kośa)乃论师世亲菩萨(Vasubandh,约公元400—480年)的著名论典之一。《俱舍论》成书时间大约在公元400—480年之间,[32]汉译本有真谛和玄奘两个译本。《俱舍论》中的“阿耨达池”与“四河”的佛教地理观念最为经典。[33] 公元646年(贞观二十年),玄奘在其名著《大唐西域记》之时,援引了《俱舍论》中关于“阿耨达池”与“四河”的论述,从而对“阿耨达池”东、南、西、北四面所流出的四条河进行了概括。《大唐西域记·卷一》云:[34]

是以东面银牛口,流出殑(巨胜反)伽河(旧曰恒河,又曰恒伽,讹也。)。绕池一匝,入东南海;池南面金象口,流出信度河(旧曰辛头河,讹也。)。绕池一匝,入西南海;池西面琉璃马口,流出缚刍河(旧曰博叉河,讹也。)。绕池一匝,入西北海;池北面颇胝师子口,流出徒多河(旧曰私陁河,讹也。)。绕池一匝,入东北海,或曰潜流地下,出积石山,即徙多河之流,为中国之河源。

“阿耨达池”与“四方”、“四口”、“四河”之对应的藏语名称:

(表二)

通过《长阿含经》与《俱舍论》系统的对比,可以看出四方所流出的四河是一致的,但是信度河和悉多河所流出的出口之名有出入。然而,“四方”、“四口”、“四河”与今天西藏阿里著名的四条河流[39]也并不完全吻合。

印度佛教系统中的“阿耨达池”与“四河”之观念及其信仰业已广泛传播,对当时整个信仰佛教的地区影响甚大。唐人僧侣玄照法师先后两次经由吐蕃,其传可以为证,其载云:“漱香池以结念,毕契四弘”,所谓“香池”就是“阿耨达池”的另一种译介方法。[40]那么,印度佛教系统中的“阿耨达池”又是如何进入西藏佛教的史地系统中的呢?

四、印藏史地的嫁接

公元7世纪前,西藏处于部落制[41],当时地处青藏高原西北最大的政权便是“象雄”(zhang zhung),汉语文献对应系“羊同”之记载[42],象雄也有“十八王国”的部落之称。[43]《五部遗教》(bkav thang sde lnga):“象雄东部以玛旁雍错湖(mtsho ma pham)与藏为界”。[44] 因此,在古老的象雄文明体系中就有一套固有的“神山圣湖”史地观念。

公元630年前后,松赞干布(srong btsan sgam po,617-650年)统一了整个青藏高原,通过与唐朝和尼泊尔等地的接触与联姻,佛教也随之进入吐蕃。佛教广泛在吐蕃传播始于赤松德赞(khri srong lde btsan,755-797年)时期,他先后请来汉地和印度僧人大力翻译佛经,建立僧团和“七户养僧”制度。[45] 随着佛教在西藏地区的广泛传播,印度佛教的“阿耨达池”信仰和印度梵语宗教系统中的“凯拉萨”与“玛纳斯湖”的信仰体系一并进入西藏,并深刻影响了西藏的史地观念。印度佛教在跨过喜马拉雅山脉进入西藏高原后,又呈现出诸多不同的本土化特点。[46]随着佛教的引入和佛经译介,佛典中“阿耨达池”信仰逐步传入西藏,西藏佛教学者经学习和吸收了佛教的“阿耨达池”信仰后,审慎地引入和吸收印度的“凯拉萨”与“玛纳斯湖”信仰,并逐渐呈现出本土化和中国化特点。

松赞干布

(一)早期藏文文献中的“冈底斯山”和“玛旁雍措”

众所周知,苯教(bon lugs)是西藏本土宗教,它最能反映藏族文化的特点。在佛教未进入西藏之前,神山圣湖的信仰在苯教信仰体系中早已有之,[47]“冈底斯山”和“玛旁雍措”之名也早已有之。

夏察·扎西坚赞(shar rdza bkra shis rgyal mthsan)援引 《集经》 ( mdo vdus) ,在其著作《苯教源流》(legs bshad rin po chevi gter mdzod dpyod ldan dgav char zhes bya)言道: “魏摩隆仁(vol mo lung rin)分自然地理概念的魏摩隆仁和宗教神话概念的魏摩隆仁两种,无论是地理概念还是宗教概念魏摩隆仁,它们最显著的地理标志就是魏摩隆仁附近有冈底斯山和玛旁雍错湖。”[48] 根据经文对“魏摩隆仁”境内山川河流的描述,“神山圣湖”在藏地固有的史地系统中早已有之。[49]

冈底斯山

“冈底斯”与“玛旁雍措”无论是在西藏自然地理或是苯教信仰体系中都具有重要的地位。此前有学者认为,后期佛教信仰中的“神山圣湖”是西藏古老的苯教信仰之延续。[50] 然笔者认为,“神山圣湖”信仰与其说是苯教信仰的延续,不如说是佛教观念对西藏固有的史地系统的嫁接与重构。

在敦煌藏文文献P.T.1287号中,有一个关于吐蕃君臣咏诗互答的宴会上,就提到了ti se ni gangs和ma pang ni mtsho两个地名。[51]从藏文的表达形式来看,可以看出其是藏文厘定之前的称谓。ti se ni gangs即就是后来藏文所称的冈底斯(gangs ti se),ma pang ni mtsho即为后来佛教重塑后所称的玛旁雍措(ma pham gyu mtsho)。至于其语源有待研究,有学者指出,“冈底斯”由象雄语(zhang zhung skad)演化而来。[52]由此可见,岗底斯(gangs ti se)在西藏的本土宗教——苯教中早已自成一系。[53]

(二)“阿耨达池”的藏文译介及印藏史地的嫁接

翻译本身就是一次再创造,也是创造者认知体系的反映。[54]8世纪末,《俱舍论》的藏文译本由吐蕃赤松德赞(khri srong sde btshan)时期著名的三大译师之一——噶哇贝则(skal ba dpal btsegs)与印度而来的班智达(paṇḍita)胜友(janimitra)合译而成。《俱舍论》对“阿耨达池”与“四河”的佛教地理观念有着明晰的论述。现试列举《俱舍论》中梵文anavatapta和himavata的梵-藏-汉三语词汇对照如下:

anavatapta——mtsho(ma dro)——无热恼(无恼热/清凉)

himavata—— gangs ri——雪山

通过梵藏对勘,在《俱舍论》的藏文翻译中,藏文将梵文anavatapta翻译成藏文mtsho,将梵本中的himavata译成藏文gangs ri。查阅成书于9世纪的《翻译名义大集》(bya brag tu brjod pa chen po)词条:梵文anavataptanāgarājaparipṛcchā藏文翻译为kluvi rgyal po ma dros pas zhus ba,其对应的汉语为“阿耨达龙王经”,也就是说梵文anavatapta藏语意译为(mtsho)ma dros 。[55] 藏文最初的翻译十分简洁,无论是mtsho还是(mtsho)ma dros,藏文均没有译作玛旁雍措(ma pham mtsho)或者其他名称。藏族佛教学者并没有直接将西藏现实存在的地方直接比附到佛教经典中所载之地,而是审慎地直译成藏文。

印度佛教引入西藏后,梵文kailāsa一词,藏文又是如何翻译的呢?在公元9世纪初完成的《翻译名义大集》辞书中,其将梵文的kailāsa对译为藏文ti se’i gangs,[56]即今藏语所称的冈底斯(gangs ti se)或称冈仁波齐(gangs rin po che)。至此,印度宗教文献中“凯拉萨”(kailāsa)移植到西藏的“冈底斯”(gangs ti se);佛典中“阿耨达池”(anavatapta)或称“无恼热池”移植到西藏的“玛旁雍措”(ma pham gyu mtsho)。如此,两个不同的史地系统嫁接到一起了。

印藏史地嫁接的完成引发了后弘期西藏佛教对冈底斯和玛旁雍措信仰的重构与质疑。在后弘期,西藏佛教各派对冈底斯和玛旁雍措均十分重视,其中以噶举(bkav brgyud)尤以为甚。自米拉日巴(mi la ris pa)始,冈底斯之于噶举有着显赫的地位。[57]止贡噶举(vbri gung bkav brgyud)的创立者止贡仁钦贝(vbri gung rin chen dpal,1143-1217年)曾去冈底斯修行返归后,声望大振,信徒陡增,一时间达五万五千人。这也促使了止贡噶举对冈底斯和玛旁雍措信仰的重视和推崇。[58]

五、萨班对“神山圣湖”史地重构的质疑与批判

印度佛教在汉、藏两地传播的过程中都发生了观念的重构。印度佛教的“阿耨达池”(anavatapta)信仰传入西藏后,西藏接受了“阿耨达池”信仰,并重构了自身固有的史地观念。具体地说,西藏佛教徒将佛典中“阿耨达池”移植到西藏的“玛旁雍措”(ma pham gyu mtsho);将印度教中的“凯拉萨”(kailāsa)移植到西藏的“冈底斯”(gangs ti se)。自藏传佛教形成伊始,藏传佛教注重坚持文化主体地位。一直以来,藏地有“藏族知识分子的作品不如印度班智达的作品,只要是优秀的肯定是外来的”之说。[59] 以萨班为代表的一代代藏族佛教学者,坚持文化主体地位和藏传佛教中国化实践,明确地指出了印藏史地的错位,并旗帜鲜明地批判了印藏史地重构的正当性

(一)萨班的三点质疑及其论证

萨迦班智达贡噶坚赞(sa pan kun dkav rgyal mtshan,1182—1251年)简称萨班,学富五明,也是推进西藏与祖国统一的伟大历史人物。[60]13世纪上半叶,著名学者和宗教家萨迦班智达贡噶坚赞在其著作《三律仪》(sdom pa gsum)中,对“冈底斯山”和“玛旁雍错”提出饶有趣味的看法,主要提出了三方面的论据以反驳“外道”(phyis lugs)中“凯拉萨”和佛典“阿耨达池”与西藏的“冈底斯”和“玛旁雍措”对应和等同关系。尽管萨班曾向止贡仁钦贝学法[61],但他却不盲从,对主流所推崇的不实之辞加以批判。萨班此举可谓是一石激起千层浪,引来历代学者的关注。

描绘萨迦班智达贡噶坚赞的唐卡

1.经典中所描绘的景象与“冈底斯”和“玛旁雍措”不一致:

《三律仪》云:[62]

《俱舍》经典说,雪山有金殿,阎浮树与象骑,五百罗汉入定处,五百象环绕其中。雪山而非冈底斯,无热池非玛旁措,且乎大象亦无有。况乎阎浮树和金殿何处有呢?

萨迦班智达引用《俱舍论》对“雪山”和“无热池”的表述,认为“雪山有金殿,阎浮树与象骑,五百罗汉入定处,五百象环绕其中”,然藏地的“雪山”和“玛旁雍措”并无此景,此有力地说明了“雪山而非冈底斯,无热池非玛旁措”。

2.经典中所说的“无热恼池”的大小与“玛旁雍措”不相符:

《三律仪》云:[63]

且《俱舍论》言,此北九黑山,过黑山就是雪山,香山在此边内,有五十由旬宽之湖,此乃释论所说,非具足神通之人不能至也。现在的冈底斯何曾有《俱舍论》中所说的呢?且外道经典普遍说,东西二湖之间有雪山,哈努曼(ha nu man)[64] 抛出雪山的碎块而成冈底斯山。蚁蛭仙人说,此乃大自在之地,帝释天坐骑白象所依凭之地,五百罗汉入定之地,现在的冈底斯并不如其所说。

3.经典中所说的“四河”系统与“玛旁雍措”自然地理不符:

《三律仪》云:[65]

况且《大孔雀明王经》分开论述雪山和冈底斯。《大方广华严经》说,无恼热池纵广五十由旬,青石铺底,玉砖砌壁,由此流出四河。殑伽河(恒河)从象口出,流出银砂。悉多河从狮子口出,流出金刚砂。信度河从牛口出,流出金砂。巴克苏(缚刍)河从马口出,流出水晶砂。四口之宽窄一一说明。四河从右环绕无热恼池各七七之数(四十九次)后,从四方清澈地流出。各河之间隔(堤岸)全都布满了各种莲花、鲜花和宝树。此等景象在《大方广华严经》所见到。现在的玛旁(雍措)又何来此等景象呢?

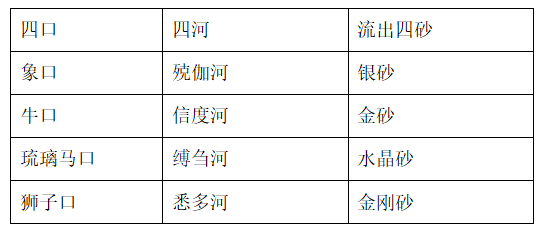

《三律仪》的“四河”系统:

(表三)

萨迦班智达引用《大孔雀明王经》和《大方广华严经》来驳斥“雪山”与“无恼热池”就是西藏的“冈底斯”和“玛旁雍措”。萨迦班智达援引《大方广华严经》之论述,对“四口”、“四河”、“流出四砂”全面论述,经典中所论述的“四河”系统各不相同,也与“玛旁雍措”之实际地理不同。

萨迦班智达援引经典,分别举出了三条例证,即经典中所描绘的景象与“冈底斯”和“玛旁雍措”不一致、经典中所说的“无热恼池”的大小与“玛旁雍措”不相符以及经典中所说的“四河”系统与“玛旁雍措”自然地理不符三条例证,强有力地反驳“冈底斯”和“玛旁雍措”既非佛典所说之地,又非“外道”(phyis lugs)经典所载之地,并提出了以上著名的质疑与论证,此一石激起千层浪,引来了历代学者的格外关注。同时,《三律仪》中所列举的“四河系统”与《长阿含经》及《俱舍论》中所列举的“四河系统”不尽相同,彼此论述相互抵牾,基于想象的、宗教化的自然地理实难考稽。因此,萨班的质疑与批判无不彰显其学养的深厚与不凡。

(二)印藏史地的错位与隐权力

在广袤的亚洲大地上,喜马拉雅山脉分隔了中印两大古老文明板块。古代印度关于喜马拉雅雪山的神话传说主要有两大体系,即佛教系统中的“雪山”与“阿耨达池”和印度教系统中的“凯拉萨”与“玛纳斯湖”两大体系。西藏固有的雪山信仰体系是“神山圣湖”,即“冈底斯山”和“玛旁雍措湖”。印、藏两地的雪山信仰本属于两个不同的系统,但在佛教观念的塑造下,印、藏史地二者经过移植、嫁接和重构。在佛教传入中原的过程中,佛教徒将佛教系统的“阿耨达池”移植和嫁接到“昆仑山”,[66]然后又将黄河源头联系到一起,[67]以此重构自身固有的史地观念。汉藏两地地名虽殊,但在移植、嫁接、重构过程中呈现出的特征具有相似性。

“隐权力”本是青年学者吴钩在研究清代官场所提出的核心概念,[68] 然笔者借用“隐权力”的概念旨在阐释宗教传播过程中的移植、嫁接和重构现象。众所周知,知识是构成权力的核心要素之一。[69] 宗教在传播过程中,蕴藏着巨大的“隐权力”,信仰者接受了某种信仰之后,对其固有知识体系或信仰体系进行移植、嫁接和重构,并为之进行知识的正当性建构。印藏史地本属于两个不同的系统,二者并非一一对应,宗教信仰背后蕴藏着的“隐权力”直接促使着印藏两个史地系统进行移植、嫁接和重构,直接导致了“印藏史地的错位”。“印藏史地的错位”乃历史、信仰和自然地理三者叠加而成的,宗教信仰背后的“隐权力”促使者佛教学者移植、嫁接和重构固有的史地系统,并为此进行知识的正当性建构。然以萨班为代表的西藏佛教学者坚持文化主体地位和藏传佛教中国化方向,极力廓清西藏神山圣湖与印度史地的重构与错位。

六、小结

雪山本属于自然地理,也是印度次大陆的地理坐标。早在《梨俱吠陀》中,“雪山”一词便已出现,其梵文表达形式为himavat,泛指一切雪山。随着历史变迁和语言流变,公元5世纪以后,himavat一词逐渐演变成了himālaya一词,并固定下来专门指印度次大陆北边的雪山,即今所谓的“喜马拉雅”。古代印度人抱着极大的宗教热忱,将自然地理宗教化,建构了一整套“雪山崇拜”的宗教信仰体系。印度梵语宗教系统中的凯拉斯和玛纳萨湖就是“雪山崇拜”最为的典型代表。印度佛教吸收、融合了印度梵语宗教系统的“凯拉萨”和“玛纳斯湖”的神话。然而印度梵语宗教系统中的“玛纳斯湖”神话进入佛教系统后,演变成为了佛教系统中最为著名的“龙王”池,最后演变成印度“阿耨达池”信仰体系。

公元7世纪以后,随着佛教在西藏地区的广泛传播,印度佛教的“阿耨达池”信仰和印度梵语宗教系统中的“凯拉萨”与“玛纳斯湖”的信仰体系一并进入西藏,并深刻影响着西藏的史地观念。“冈底斯”和“玛旁雍措”属于西藏固有的史地系统,随着佛教的引入和佛经译介,藏地佛教学者将其移植和嫁接到“冈底斯”和“玛旁雍措”,并重构其自身固有的史地系统。宗教信仰背后蕴藏着的“隐权力”直接促使着印藏两个史地系统进行移植、嫁接和重构,直接导致了“印藏史地的错位”。13世纪之际,以萨迦班智达为代表的藏族佛教学者和宗教家,坚持文化主体地位和藏传佛教中国化方向,明确地指出印藏史地的错位,强有力地驳斥了当时藏地的不实之辞,并旗帜鲜明地批判了西藏神山圣湖与印度梵语系统中“凯拉萨”和“玛纳斯湖”之间嫁接与重构的正当性。这无疑对今天推进藏传佛教中国化有着重要启示和借鉴意义。

参考文献

[1]笔者引用版本为哥廷根大学《梨俱吠陀》精校版,简称RV;梵文转写:yasyeme himavantaḥ mahitvāyasya samudraṃ rasayā sahāhuḥ /RV——10,121.04a/;网址:http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm#RLBuddh.

[2]林承节:《印度史》,人民出版社,2004,第59页。

[3]笔者引用版本为哥廷根大学《摩诃婆罗多》精校版,简称Mbh.

[4]林承节:《印度史》,人民出版社,2004,第59页。

[5]笔者引用版本为哥廷根大学《利论》精校版,简称KAZ;梵文转写:tasyāṃ himavat samudra antaram udīcīnaṃ/KAZ09.1.18/;网址:http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm#RLBuddh.

[6] 笔者引用版本为哥廷根大学《鸠摩罗出世》精校版,简称Ks,梵文转写:asty uttarasyāṃ diśi devatātmā himālayaḥ nāma nagādhirājaḥ /pūrvāparau toyanidhī vigāhya sthitaḥ pṛthivyā iva mānadaṇḍaḥ//Ks.1.1//Ks.1.1//;网址:http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm#RLBuddh.

[7] 释道宣:《续高僧传·卷第一·拘那罗陀传》·《大正藏》第113册No1469;真谛(kulanātha)在陈朝天嘉四年间(公元563年)翻译的《阿毗达磨俱舍释论》和玄奘在唐永徽二年(公元651年)译出的《阿毗达磨俱舍论》。

[8]《新修大正藏·密教部》No.1191。

[9]根敦群培:《根敦群培文论精选》,格桑曲批译、周季文校,中国藏学出版社,2012,第19-20页。

[10]安琪、公维军:《清代印藏边疆的舆地学话语与政治遗产——评马世嘉〈从边政到外交:印度问题与清代地缘政治学的转变〉》,《南亚研究》2017年第3期,第140页。

[11]贡却丹增:《冈底斯山晶镜志》(藏文),西藏人民出版社,1992,第9页。

[12]Alex Mckay,Kailas Histories:renunciate tradition and construction of Himalaya sacred geography,Leiden/Boston,Brill,2015,P377—378.

[13]〔印〕辛哈、班纳吉:《印度通史》,张若达、冯金辛、王伟译,商务印书馆,1964,第15页。

[14]笔者引用版本为哥廷根大学《毗湿奴往世书》精校版,简称Vip,梵文转写:uttaraṃ yatsamudrasya himādreścaiva dakṣiṇam /varṣaṃ tadbhārataṃ nāma bhāratī yatra santatiḥ//ViP——2,3.1//;网址:http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm#RLBuddh.

亦参见:〔印〕R·C·马宗达 H·C·赖乔杜里、卡利金卡尔·达《高级印度史》, 商务印书馆, 1986,第13-14页。

[15]Dianal L. Eck,India:A Scared geography,New York:United States by Harmony Boooks,2012,P100-102.

[16]严祥海:《遗产、重塑与挑战:不丹的国家安全困境及其应对》,《西藏民族大学学报》2021年第3期,第91页。

[17]笔者引用版本为哥廷根大学《云使》精校版,简称 KMgD;梵文转写:gatvā cordhvaṃ daśamukhabhujocchvāsitaprasthasaṃdheḥ kailāsasya tridaśavanitādarpaṇasyātithiḥ syāḥ /śṛṅgocchrāyaiḥ kumudaviśadair yo vitatya sthitaḥ khaṃ rāśībhūtaḥ pratidiśam iva tryambakasyāṭṭahāsaḥ // KMgD-58 //;网址:http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm#RLBuddh.

[18]笔者引用版本为哥廷根大学《薄伽梵往世书》精校版,简称 SB;梵文转写:janmauṣadhi tapo mtra yoga siddhaih naretaraiḥ/juṣṭaṃ kinnara gandharvaiḥ apsarobhiḥ vṛtaṃ sadā//SB 4.6.9//;译文:(凯拉萨)山有各种各样的芳草,通过苦修和咒语而成就,神仙居住其中,乾达婆被欢愉的金童玉女所环绕。

[19]毗耶娑:《摩诃婆罗多》,金克木译,中国社会科学出版社,2005,第552页。

[20]黄宝生:《神话和历史——中印古代文化传统比较》,《外国文学评论》2006年第3期,第7页。

[21]“玛纳萨罗湖(manasarovar)”系印地语音译之词,在1954年中印两国官方签订的文件中,汉语作“玛纳萨罗瓦湖”;参见中华人民共和国外交法律司编:《中华人民共和国边界事务条约集》(中印·中不卷),世界知识出版社,2004,第7页。

[22]金克木:《金克木集》(第7卷),新知三联书店,2011,第162-188页;梵文转写:vāpī cāsmin marakataśilābaddhasopānamārgā haimaiḥ syūtā kamalamukulaiḥ snigdhavaiḍūryanālaiḥ /yasyās toye kṛtavasatayo mānasaṃ saṃnikṛṣṭaṃ nādhyāsyanti vyapagataśucas tvām api prekṣya haṃsāḥ // KMgD-73 //;网址:http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm#RLBuddh.

[23]Alex Mckay,Kailas Histories:renunciate tradition and construction of Himalaya sacred geography,

Leiden/Boston,Brill,2015,P7.

[24]Alex Mckay,Kailas Histories:renunciate tradition and construction of Himalaya sacred geography,

Leiden/Boston,Brill,2015,P7.

[25]Alex Mckay,Kailas Histories:renunciate tradition and construction of Himalaya sacred geography,

Leiden/Boston,Brill,2015,P7.

[26]Alex Mckay,Kailas Histories:renunciate tradition and construction of Himalaya sacred geography,

Leiden/Boston,Brill,2015,P13.

[27]Alex Mckay,Kailas Histories:renunciate tradition and construction of Himalaya sacred geography,

Leiden/Boston,Brill,2015,P275.

[28]黄夏年:《〈阿耨达经〉与译者及其文化内涵》,载《龟兹学研究》(第五辑),新疆人民出版社,2012,第263页。

[29]玄奘、辩机:《大唐西域记》,季羡林等校注,中华书局,1985,第39页。

[30]“颇胝”即水晶。

[31]《大正藏·长阿含经·卷十八》NO.0001。

[32]严祥海:《〈俱舍论·分别根品〉本颂的梵、藏、汉对勘研究》,西北民族大学硕士学位论文,2017,第15页。

[33]P.Pradhan,Abhidharmakośabhāṣaya of Vansubandha,Tibetan Sanskrit works Series,vol.4,K.P.Jayaswal Research Institute,Panta,Firsted,1967,p162-163.

[34]玄奘、辩机:《大唐西域记》,季羡林等校注,中华书局,1985,第39页

[35]“殑伽”是梵文Gaṅgā的音译,殑伽河古译为恒河。

[36]信度河来自梵文Sindhu,今称印度河。

[37]缚刍河(Bhasad)即古代汉籍称其为妫水(Oxus),今作阿姆河(Amudariya)。

[38]“徙多河(śītā)”梵语意为“清凉”,至于徙多河(śītā)具体指的是哪一条河,其实是比较模糊的。关于“悉多河”之由来,六世班禅洛桑贝丹益西的《圣地香巴拉指南》(yul gyi mchog shambhala’i rnam bshad)一书中援引克珠杰的《时轮大疏》,认为所谓“悉多”乃白色之意,因河面覆盖着白色泡沫,其色洁白如雪;参见:六世班禅洛桑贝丹益西:《圣地香巴拉指南》,祁继先、祁文秀译注,民族出版社,2018,第72页。

[39]西藏阿里的四条河流分别指“象泉河”(glang chen kha babs)、“狮泉河”(seng ge kha babs)、“马泉河”(rta chu kha babs)、“孔雀河”(rma bya kha babs);参见古格·次仁加布:《传奇阿里》,中国藏学出版社,2014,第14-15页。另外在阿里有谚语道“象泉河流古格,所以古格地方很富足;孔雀河流普兰,所以普兰姑娘很美丽;马泉河经卓许,所以卓许马厂很有名;狮泉河流拉达克,所以拉达克勇士武功高”。

[40]义净:《大唐西域求法高僧传校注》,王邦维校注,中华书局,2020,第12-14页。

[41]刘昫等撰:《旧唐书》,中华书局,1975,第5219-5220页。

[42]杨铭:《羊同地望辑考》,《敦煌学集刊》2001年第1期,第92页。

[43] 同美:《论远古象雄十八王国及其覆灭》,《民族学刊》2015年第1期,第55-57页。

[44]杨铭:《羊同地望辑考》,《敦煌学集刊》2001年第1期,第89页。

[45]王森:《西藏佛教发展史略》,中国藏学出版社,2010,第12页。

[46]Alex Mckay,Kailas Histories:renunciate tradition and construction of Himalaya sacred geography,

Leiden/Boston,Brill,2015,P13.

[47] 才让太、顿珠拉杰:《苯教史纲要》,中国藏学出版社,2012,第27页。

[48] 夏察·扎西坚赞《西藏苯教源流》(藏文),北京:民族出版社,1985年,第10页。

[49] 同美:《多维视野下西藏本教的起源与发展》,《四川大学学报》2011年第6期,第46页。

[50]才让太、顿珠拉杰:《苯教史纲要》,中国藏学出版社,2012,第27页。

[51]陈践、王尧:《吐蕃文献选读》,四川民族出版社,2003,第126页。

[52]同美:《论藏印文化视野下的冈底斯山崇拜及其特点——冈底斯崇拜马年纪念》,《中国藏学》2015年第3期,第358页。

[53] Alex Mckay,Kailas Histories:renunciate tradition and construction of Himalaya sacred geography,

Leiden/Boston,Brill,2015,P15.

[54] 姜秋霞、张柏然:《是等值创造还是再创造?》,《外语教学与研究》1996年第4期,第53页。

[55]〔日〕榊亮三郎:《梵藏汉和四译对校翻译名义大集》,京都文科大学藏版,1983,第107页;参见第1389条。

[56]〔日〕榊亮三郎:《梵藏汉和四译对校翻译名义大集》,京都文科大学藏版,1983,第280页;参见第4153条。

[57] 王森:《西藏佛教发展史略》,中国藏学出版社,2009,第195页。

[58] Alex Mckay,Kailas Histories:renunciate tradition and construction of Himalaya sacred geography,

Leiden/Boston,Brill,2015,P7.

[59] 同美:《多维视野下西藏本教的起源与发展》,《四川大学学报》2011年第6期,第46页。

[60]嘉木扬·凯朝:《论萨迦班智达对于蒙藏佛教交流的贡献》,《世界宗教研究》2020年第6期,第66-67页。

[61] 止贡·丹增白玛坚参:《止贡法嗣》,克珠群培译,西藏人民出版社,1995,第78页。

[62]以下所援引《三律仪》相关段落,系笔者译自藏文;参见:堪钦·阿旺索南坚赞:《三律仪集注》(藏文),青海民族出版社,2005,第77-78页。

[63]堪钦·阿旺索南坚赞:《三律仪集注》(藏文),青海民族出版社,2005,第78-79页。

[64]古代印度神话中的天神猴王。

[65]堪钦·阿旺索南坚赞:《三律仪集注》(藏文),青海民族出版社,2005,第79-80页。

[66]饶宗颐:《梵学集》,上海古籍出版社,1993,第298-299页。

[67]郦道元:《水经注》,陈桥驿译、王东补注,中华书局,2017,第5页。

[68]吴钩:《隐权力:中国历史弈局的幕后推力》,云南人民出版社2010年版,第215页。

[69]孙晶:《文化霸权理论研究》,社科文献出版社2004年版,第143页。