康熙版蒙古文《大藏经》

《甘珠尔》是什么?

谈起世界三大宗教以及其典籍文献大家并不陌生,基督教的《圣经》、伊斯兰教的《古兰经》、佛教的《大藏经》。但是,说起《甘珠尔》就觉得有些陌生。《甘珠尔》,其实是佛教经典《大藏经》的一部,它是藏传佛教的说法。佛教经典《大藏经》是一部百科全书式的佛教经书,由经、律、论三部组成,故又被称为《三藏》。“甘珠尔”是藏语,字面意思为佛语部,包含《大藏经》三藏中的经、律二部。《甘珠尔》与《丹珠尔》,即论部一同构成藏传佛教的《大藏经》。

那么同样作为佛教经典,为何还有《大藏经》与《甘珠尔》、《丹珠尔》的区别呢?

这个问题要从佛教的起源与发展谈起。公元前6世纪在古代印度创建的佛教,发展壮大最后形成小乘佛教、大乘佛教和密教三大派系之后,逐渐在印度衰亡。而在中国,却完整地保留其佛教的基本形态,即承袭小乘佛教而来的云南南传佛教、承袭大乘佛教而来的汉传佛教、承袭密教而来的藏传佛教。其中,汉传佛教所传的经典叫《大藏经》,而这个经典在藏传佛教中分成《甘珠尔》和《丹珠尔》两大部分。随着藏传佛教在蒙古地区的广泛传播,藏传佛教传承中的藏文《甘珠尔》被翻译成蒙古文而形成现有的蒙古文《甘珠尔》。

收藏于民族文化宫图书馆(中国民族图书馆)的蒙古文《甘珠尔》(缺目录函)是奉康熙皇帝的敕令,于康熙五十六年至五十九年(1717—1720)由清廷组织编纂刊印,故称康熙版蒙古文《甘珠尔》或御制蒙古文《甘珠尔》。

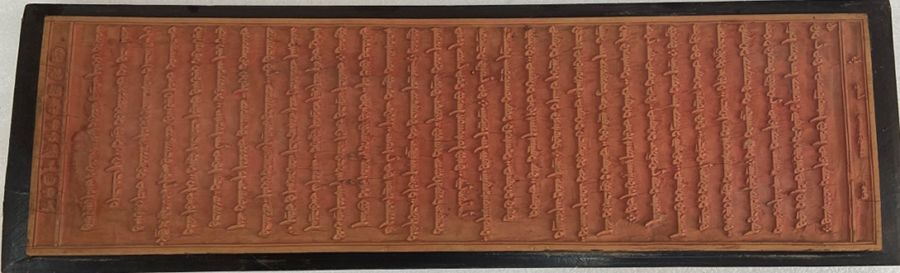

该版《甘珠尔》,梵夹装,版框高17厘米,宽59厘米,加上目录共109函。每函上下有精美夹板,正文前后均有朱印佛像,正文均以朱砂刷印,所以又称为朱砂版蒙古文《甘珠尔》。

.png)

康熙版蒙古文《甘珠尔》形成的历史背景

据有关历史文献记载,早在回鹘王朝时期(740—840),一部分蒙古部落就开始接触佛教。之后一段时间,西域的粟特贤明师尊们在回鹘和蒙古地区传教,与操蒙古语诸部人士一同用回鹘式蒙古文翻译佛教经典,为后来大量翻译佛教经典奠定了基础。这是蒙古人接受佛教、接触佛经、尝试翻译佛经的开端。后来,随着蒙藏两个民族关系的建立、巩固和发展,蒙古文佛经的翻译来源从西域诸语佛经逐渐变成藏文佛经。

1247年,蒙古阔端宗王在甘肃凉州会晤西藏萨迦派首领萨迦班智达•贡噶坚赞(1182—1251),阔端皈依佛法,萨迦班智达•贡噶坚赞也发出了著名的《致蕃人书》,从而使西藏地区纳入中央统一管理范围,开创蒙藏关系的新纪元。1251年,萨迦班智达和阔端相继于凉州去世,次年,一直跟随萨迦班智达的年仅16岁的侄儿八思巴(1235—1280)随阔端之子蒙哥往六盘山与当时掌管漠南蒙古事务的忽必烈见面。忽必烈一见这位年轻人便被他的学识所折服,随即尊其为上师。1260年,忽必烈在上都即大蒙古国汗位之后封八思巴为国师,授予“大宝法王”之尊号,受玉玺,任中原法主、统领天下释教。1270年,忽必烈将八思巴由“国师”升为“帝师”,让蒙藏关系推到了新的高度。八思巴奉忽必烈之命,参照藏文字母创制蒙古新字——八思巴文,并于1269年颁行全国。本是用来“译写一切文字” 的八思巴文因其字形复杂、书写不方便等原因,并未普及,最终成为历史的遗迹。当时由朝伦达西、索南萨嘎热等人试图用八思巴文翻译佛经,但均未成功。之后大约于1308—1311年间,元代著名翻译家搠思吉斡节儿在萨迦班智达•贡噶坚赞等藏族学者的语言学理论基础上编纂一部语法书——《蒙文启蒙》,第一次归纳整理当时的蒙古语书面语法,规范蒙古文书写系统,使之更适合于佛经翻译及印刷。并在此基础上翻译了《入菩提行经》等佛教经典。

1368年元朝灭亡,蒙古统治阶层从内地撤退至蒙古草原,蒙藏民族关系与文化交流一时受到阻隔,从而佛教在蒙古地区极度衰落,但未完全消失,它一直以各种形式存在于蒙古文化中。

明万历六年(1578),蒙古右翼土默特部俺答汗(1507—1582),在青海仰华寺与藏传佛教格鲁派首领索南嘉措(1543—1588)会晤,举行汉、藏、蒙古、畏兀儿等各族僧俗多达十万人参加的法会。索南嘉措尊俺答汗为“转千轮咱克喇瓦尔第彻臣汗”,俺答汗尊索南嘉措为“圣识一切瓦奇尔达喇达赖喇嘛”封号,把大型佛教典籍丛书——藏文《甘珠尔》和《丹珠尔》迎请到蒙古地区并开展蒙译活动。为准确翻译梵、藏文佛教名词术语,蒙古右翼喀喇沁部阿尤希•固什于明万历十四年(1586)用藏文字母创制阿礼嘎礼字母,此外还创办译师学堂,培养大批民族僧俗翻译人才,进一步规范和推动佛教经典的蒙古文翻译传统。据《俺答汗传》记载,于1602—1607年间,蒙古右翼三万户译师团队将108函藏文《甘珠尔》翻译成了蒙古文。这是《甘珠尔》的首次大规模、有组织的翻译活动,这标志着完成蒙古文《甘珠尔》的翻译与结集。

明万历三十二年(1604),察哈尔部林丹(1592—1643)即汗位之后,与藏传佛教进一步巩固和发展关系,先后从四世达赖喇嘛派往蒙古地方掌管教法的“大慈法王”迈达里·呼图克图和“瓦齐尔达喇嘛呼图克图”卓尼·绰尔济等格鲁派高僧以及沙尔巴·达哈禅·呼图克图等萨迦派高僧接受教戒和灌顶,称“林丹呼图克图汗”。于1628—1629年,奉林丹呼图克图汗之令,由贡嘎敖斯尔译师和沙尔巴·达哈禅·呼图克图主持并组织三十多位蒙古族和藏族学者,对历代所译之蒙古文单行本经卷,尤其对俺答汗时期翻译的108函《甘珠尔》重新核对和校勘整理,将其所缺的内容进行补译,最终共编纂为113函《甘珠尔》,并用金粉书写在瓷青纸上,尊为镇国之宝。这便是举世闻名的林丹汗金字《甘珠尔》。这是蒙古文《甘珠尔》第二次翻译整理校勘的杰作。

以上两次大规模、有组织地翻译,整理、编纂的蒙古文《甘珠尔》均以写本形式流传于世。如此,明代随着蒙藏关系的不断发展,蒙古文《甘珠尔》正式形成。

藏传佛教格鲁派在整个蒙古地区蓬勃发展之时,从东北崛起的满族政权的势力不断扩大,最终形成统一的多民族国家——清朝。清朝统治者充分认识到藏传佛教在蒙古地区的影响力,始终采取“兴黄教以安蒙古”的政策,大规模修建寺庙和实行财经布施等具体措施来支持藏传佛教在蒙古地区的传播,以此巩固政权,促进社会的安定、发展和繁荣。在这种背景下,蒙古文佛经翻译工作也空前发展。据记载,从康熙到乾隆年间,共有200余部佛经从藏文译成蒙古文。

蒙古文《甘珠尔》的第三次整理,校勘和编纂刊行工作就是清康熙年间完成的。如上所述,明代经两次大规模的翻译整理编纂,蒙古文《甘珠尔》初具雏形。清康熙五十六年(1717),康熙帝颁发一份谕旨,倡导刻一部蒙古文《甘珠尔》经版。于是,康熙五十九年(1720),在多伦诺尔掌印札萨克达喇嘛诺颜绰尔吉·罗桑楚臣等蒙古僧俗封建主们的主持下,在内蒙古多伦诺尔汇宗寺开始蒙古文《甘珠尔》的校勘工作,在林丹汗金字《甘珠尔》的基础上,以1683年北京版藏文《甘珠尔》为蓝本,重新校订和翻译。都喇、乾清门侍卫拉锡等负责雕版、校对,于康熙五十九年(1720)在北京嵩竹寺刻版朱字印刷刊行。

哪些人参加了这部佛教典籍的

翻译校勘和刊刻活动?

参加这项浩浩荡荡的经典翻译活动的,除了蒙藏两个民族的翻译家之外还有很多其他民族和地区的贤者们。首先是佛经翻译萌芽时期来自西域的粟特人,其次就是元朝时期的一批畏兀儿人(元代对今天维吾尔族、裕固族祖先的称谓)。早在13世纪初开始,大批畏兀儿人迁入中原地区,在元朝享有较高的政治地位。一部分畏兀儿人皈依佛教,学成有名的高僧,成为元朝时期佛经翻译的主力军。其中,安藏、扎牙答思、迦鲁纳答思等最为有名。此外,值得一提的是元代三大著名蒙古语文佛经翻译家之一必兰纳识里也是畏兀儿人,元成宗时,他代替皇帝出家修行,跟随第五代帝师学习藏传佛教义理;元文宗时,被加封为“三藏国师”,地位仅次于帝师。他精通畏兀儿、蒙古、汉文、梵文、藏文等多种语言文字,先后用蒙古文翻译了《楞严经》《大涅槃经》《不思议禅观经》等7部佛典,对蒙古文佛经翻译产生了深远的影响。

清康熙年间重新翻译校订刊刻蒙古文《甘珠尔》的重大文化工程的参与者有北京、多伦诺尔、内蒙古、外蒙古的诸位高僧大德,译师喇嘛、王公、贝子、贝勒、宫廷官员以及工匠等蒙古、藏、满、汉各民族人员共二百余人。康熙皇帝为此亲自作序,后人称之为《御制序文》。

康熙版蒙古文《甘珠尔》包括哪些内容?

该版《甘珠尔》包括显教和密教两大类内容,按结构分秘密经、大般若经、第二般若经、第三般若经、诸般若经、大宝积经、华严经、诸品经、律师戒行经等九大类,共有1100余篇著作。从学科分类角度看,其内容涉及哲学、历史、文学、艺术、语言、文化、天文历算、医药卫生等社会生活的诸多领域。

结语

历经元、明两代的翻译、编篡、校勘,最终在清朝时期得以刻版印刷刊行的蒙古文《甘珠尔》,加强了蒙古地区、藏区与清王朝中央政府的关系,增强彼此之间的理解与沟通,促进统一多民族大国内部的政治、经济、文化的发展与繁荣。康熙版蒙古文《甘珠尔》的形成、完善和最终编纂刊刻见证这一历史时期各民族文化的交流,融合和发展。